Que recherchez-vous ?

Actualités

Concours Danse des Jeux

Mise à jour : avril 2024

Créée par le chorégraphe Mourad Merzouki, sur une musique originale des cofondateurs de Gotan Project, Christoph Müller et Eduardo Makaroff, la Danse des Jeux est une création chorégraphique originale et un projet pédagogique piloté par Paris 2024.

Lire le contenuPlan ministériel pour la sécurité des élèves, des personnels et des établissements scolaires

Mise à jour : avril 2024

Face à toutes les formes de violences qui traversent notre société, l’École doit rester un sanctuaire républicain, au sein duquel la sécurité de chacun – élève, professeur, personnel de direction, agent administratif ou encore intervenant – doit être assurée en permanence. Un plan interministériel est mis en place pour déployer un bouclier autour de l'école et garantir la sécurité des élèves, des personnels et des établissements scolaires.

Sécurité des espaces numériques de travail (ENT) : mesures et conseils

Mise à jour : avril 2024

À la suite des actes de cyber-malveillance ayant affecté les environnements numériques de travail (ENT) de certains établissements ces dernières semaines, Nicole Belloubet, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, a présidé jeudi 28 mars 2024, une réunion sur la sécurité numérique en milieu scolaire et annoncé des mesures pour prévenir de futures attaques.

Lire le contenuDirections des services départementaux de l'éducation nationale

Coup d'œil sur...

L'académie de Bordeaux recrute

Mise à jour : mai 2024

Vous souhaitez exercer au sein de l’Éducation nationale comme enseignant, accompagnant d'élèves en situation de handicap, personnel administratif, de santé ou autres ? Consultez toutes nos offres d'emploi sur le portail de recrutement Rejoindre l'éducation nationale.

Le collège de Castillonnès lauréat national et européen du concours de l'AMOPA

Le collège de Castillonnès est lauréat national et européen du concours de l'AMOPA "Nous l'Europe" 2024 pour son projet EUROLYMPIC réalisé avec le lycée slovaque de Nitra.

La police nationale recrute ses futurs cadets de la République

Mise à jour : janvier 2024

Vous avez entre 18 et moins de 30 ans, vous êtes sans diplôme et cherchez à construire votre projet professionnel ? Rejoignez la police nationale !

Paris 2024 : Recrutement de jeunes pour des missions de sécurité

Mise à jour : février 2024

Vous êtes en CAP, en BTS ou en bac pro de la filière des métiers de la sécurité ?

Rejoignez l'équipe des Jeux olympiques et paralympiques pour participer à la sécurité des sites de compétition et des événements associés.

Choc des savoirs

Lors de son discours le 5 octobre 2023, Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé sa volonté de mettre en œuvre un Choc des savoirs pour élever le niveau de l’école. Découvrez les mesures de ce Choc des savoirs présenté lors d’une conférence de presse mardi 5

Prix de l'action éco-déléguée 2024

Mise à jour : mai 2024

Ce concours participe à l’éducation au développement durable, en visant en particulier à mieux faire connaître, encourager et valoriser les actions engagées par les éco-délégués dans les établissements scolaires.

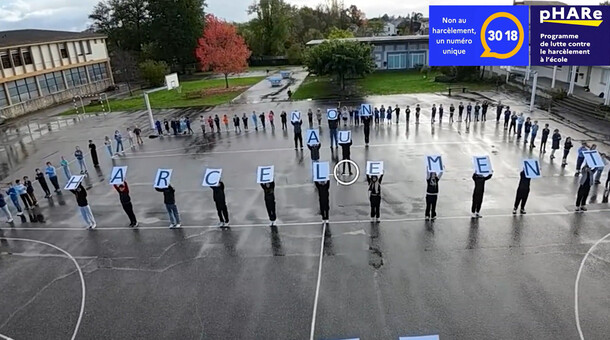

Le programme PHARE

Le programme Phare est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des établissements, fondé autour de 5 piliers.

Espace parents d'élèves

Mise à jour : mars 2024

Retrouvez toutes les informations destinées aux parents d'élèves des écoles, collèges et lycées, et un guide des aides financières pour la scolarité.

Services publics+

Mise à jour : février 2024

Services Publics + est un programme de transformation et d’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité des services publics.

Actualités des élèves et des établissements

Les actualités de la région académique

Mise à jour : avril 2024

Retrouvez toutes les aides étudiantes proposées dans les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Mise à jour : mai 2024

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en France.

Agenda

Contacter l'académie de Bordeaux

Académie de Bordeaux

Rectorat de Bordeaux

5, rue Joseph de Carayon-Latour

CS 81499

33060 Bordeaux Cedex

Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 11h45 et de 14h à 16h45

Tél. : 05 57 57 38 00

Télécopie: 05 56 96 29 42